新紙幣発行を機に、日本のお札に関わるちょっとしたトリビアを紹介しましょう 。

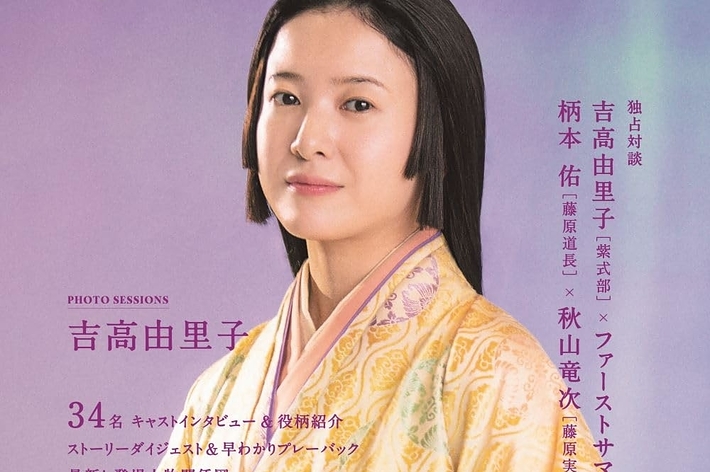

日本では約20年ぶりとなる新紙幣が7月3日に発行されました。千円札が北里柴三郎、五千円札が津田梅子、一万円札には渋沢栄一が描かれています。長らく野口英世、樋口一葉、福沢諭吉の3人の顔になじんでいただけに、新紙幣に慣れるまではちょっと戸惑いそうですね。新紙幣発行を機に、日本のお札に関わるちょっとしたトリビアを紹介しましょう 。

本日、新しいお札の発行を開始しました。どうぞよろしくお願いします。https://t.co / FtkrVbjZSopic.twitter.com/3pMEx9zUuV

新紙幣発行を機に、日本のお札に関わるちょっとしたトリビアを紹介しましょう。

千円札、五千円札、一万円札が全て聖徳太子だった時代がある

現在は千円札、五千円札、一万円札は違う人物が描かれていて区別がつきますが、かつては同一人物が描かれていた時期がありました。それは約60年前。戦後の日本が高度経済成長期を迎えた1958年から1965年の7年間でした。1回目の東京オリンピックが開かれた時期です。国立印刷局の公式サイトによると、それぞれのお札の発行時期は以下のようになります 。

千円札(1950年1月7日〜1965年1月4日)

五千円札(1958年12月1日〜1986年1月4日)

一万円札(1958年12月1日〜1986年1月4日)

一体なぜ? 聖徳太子がお札に多用された理由にGHQの影

この3種類の聖徳太子のお札は、2024年現在も使用できます。千円札は比較的早く発行が終わりましたが、一万円札と五千円札は1986年まで発行されていたので、30代後半以上の方だったら見た記憶があるかもしれません。どのお札も同じ顔が並んでいるため混乱しそうですね。なぜここまで聖徳太子がお札に多用されたのでしょうか。その謎を紐解く鍵が、日本銀行の公式サイトにありました。「日本のお札に最も多く登場した人物は?」というコラムの中で、1930年に発行が始まった百円札に初採用されて以降、「銀行券の顔」として聖徳太子が最も多く登場していると紹介しています。戦前は2回、戦後は5回も使われたそうです。その理由として以下の2つを上げました。(1)「十七条の憲法」を制定したり、仏教を保護したり、中国との国交回復や遣隋使の派遣により大陸文化を採り入れるなど、内外に数多くの業績を残したため、国民から敬愛され知名度も高い(2)歴史上の事実を実証したり、肖像を描くためのしっかりした材料があるここまでは分かりやすいですが、補足として驚くべき情報が続いています。なんと大平洋戦争後に日本を統治した連合国軍総司令部(GHQ)の意向があったそうです。このコラムには次のように書いています。<なお、GHQ(連合国最高司令部)は1946年(昭和21年)、かつて日本政府が決定した「肖像に相応しい人物」について、「聖徳太子以外は、軍国主義的な色彩が強いため、肖像として使用することを認めない」としました>

<この時、聖徳太子についても議論があったようですが、当時の一萬田(いちまだ)日銀総裁はGHQに対し、「聖徳太子は『和を以って貴しとなす』と述べるなど、軍国主義者どころか平和主義者の代表である」と主張して、その存続についてGHQを押し切ったと言われています>戦時中にお札に使われていた人物のほとんどは、「軍国主義」としてGHQに排除されていたのが真相だったのです。当時の日銀総裁の努力で、聖徳太子の紙幣だけ存続できたんですね。こうして戦時中からあった聖徳太子の「百円札」が1946年にデザインを変えて再発行。聖徳太子の「千円札」が1950年に発行されました。GHQによる統治は1952年には終わりましたが、その後も五千円札と一万円札が聖徳太子の肖像で発行されました。戦前から戦後にかけて「紙幣の顔」として存続できたのは聖徳太子だけでした。そのため、当時の日本国民の間で「高額紙幣といえば聖徳太子」というイメージが根強かったことが背景にあるのかもしれませんね 。

【もっと読みたい】意外すぎるトリビア