越前国にいる主人公まひろ(演:吉高由里子さん)と、後に夫になる藤原宣孝(演:佐々木蔵之介さん)が仲良くウニを食べるシーンでまさかの金属製のスプーンが登場。NHKが時代考証をミスったのでしょうか ? 調べてみました 。

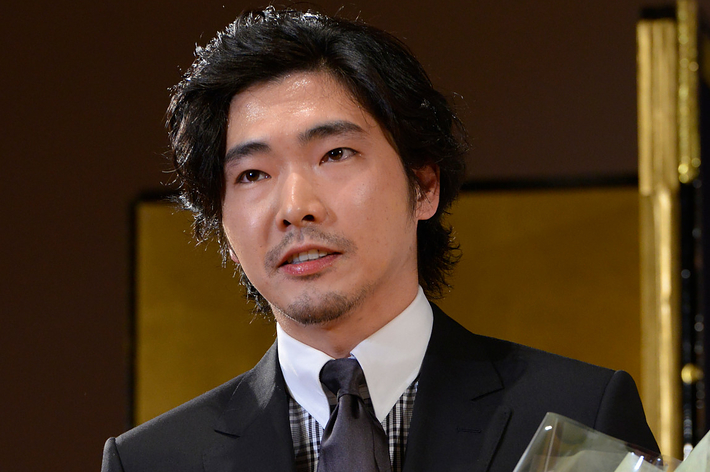

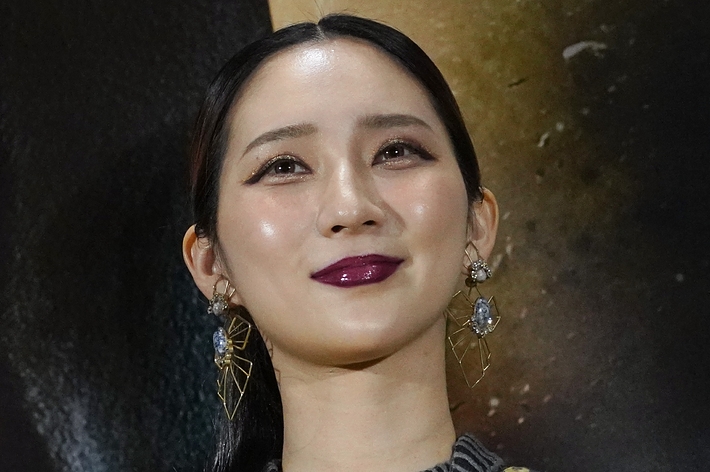

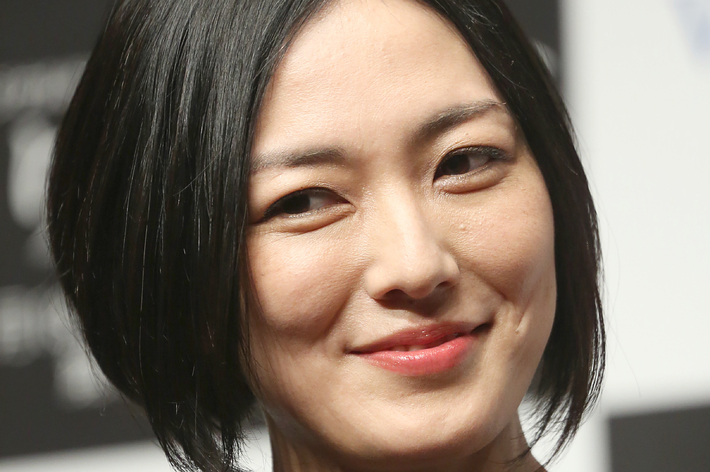

紫式部を主人公としたNHK大河ドラマ『光る君へ』。6月9日に放送された第23回『雪の舞うころ』では、あるシーンに注目が集まりました。越前国(現在の福井県北部)にいる主人公まひろ(演:吉高由里子さん)の元に、後に夫になる藤原宣孝(演:佐々木蔵之介さん)がやってきました。地元の新鮮なウニを殻ごとまひろは宣孝に提供します。その際、ウニを手づかみして銀色のスプーンの柄の部分で殻をこじ開けてから、卵をすくって食べるシーンがありました。「平安時代に金属製のスプーンがあったの?」とSNSで大きな話題になっています 。

第二十三回「雪の舞うころ」をご覧いただきありがとうございました。見逃した方、もう一度見たい方は ぜひ#NHKプラスでご覧ください。 ▼ 配信ページはこちらhttps://t.co / liKg62HH59※配信期限:6/16(日 ) 夜8:44 まで※要ログイン#吉高由里子#佐々木蔵之介#光る君へpic.twitter.com/3shjl2npCn

越前国にいる主人公まひろ(演:吉高由里子さん)と、後に夫になる藤原宣孝(演:佐々木蔵之介さん)が仲良くウニを食べるシーンでまさかの金属製のスプーンが登場。NHKが時代考証をミスったのでしょうか? 調べてみました。

実は平安時代に金属製のスプーンがあったんです!

NHKが時代考証をミスったのでしょうか。いやいや、そうではありません。調べてみると、平安時代の貴族階級が箸とともに、木や金属製のスプーンを使っていた可能性が高いことが分かりました。食品容器などの総合総社である木村容器のコラムによると、飛鳥時代にあたる6~7世紀ごろに朝廷が中国に遣隋使を派遣した際に、箸と匙(さじ=スプーン)を使う食事作法が伝えられたと伝えられ、平安時代にはすでに宮中で金属製のスプーンが使われていたとみられているそうです。正倉院には奈良時代ごろの8世紀のものとみられる銅製のスプーンが残されているほか、神奈川県平塚市の遺跡でも奈良・平安時代の物とみられる金属製のスプーンが出土しています。さらに『枕草子』の中で清少納言が、食事の際に箸やスプーンが音を立てている描写を残していました。「御膳(おもの)まゐるほどにや、箸(はし)・匙(かい)など取り混ぜて鳴りたる、をかし」この記述について、論文「わが国における食事用の二本箸の起源と割箸について」で、向井由紀子さんらは「おそらく金属の箸(はし)匙(さじ)であったろうと思われる」と分析しています。ただし後に、室町時代以降は寺社仏閣以外ではスプーンは使われなくなったそうです。木村容器のコラムでは、武家の時代になり宮中が豊かでなくなったせいか、産業や貿易が進まなかったせいかなど、その理由はハッキリしていないと記しています 。

NHKがInstagamに投稿したスプーンでウニを食べるまひろ(吉高由里子)の写真(※2枚目にあります)

合わせて読みたい!『光る君へ』関連記事